汽车测评 全球协同 | 以本土化创新构建座舱热环境测评的“中国方案”

2025年的夏天,全球多地都感受到了前所未有的酷热。在全球变暖的大背景下,用车场景也更复杂多元,行业对于“座舱热环境”专业评价的呼声渐高。

近日实施的中国绿色汽车评价规程(C-GCAP)(2024年版修订版),首次将座舱热环境指标纳入健康测评板块,以“中国场景+自主技术”的双轮驱动,让“呼之欲出”的期待转化为“落地见效”的实践,有效填补行业空白,推动中国汽车热舒适技术向全球领先水平迈进。

让我们透过两个关键词,探究C-GCAP座舱热环境测评背后的“硬核”内涵。

关键词①中国体征本土化开发,让测评“贴合日常”

座舱热环境试验旨在通过真实、全面的热环境参数采集建立实时的人体热舒适感知预测,提升车辆空调系统的自动化控制管理,以实现座舱热舒适性与车辆空调能耗的协同优化。

中国地域辽阔,用车场景的气候差异显著。C-GCAP座舱热环境测评重点打造两大本土化核心模块,从“实体工具”到“数据模型”实现全链条中国化适配,使测评精度显著提升,让“测评贴合日常”。

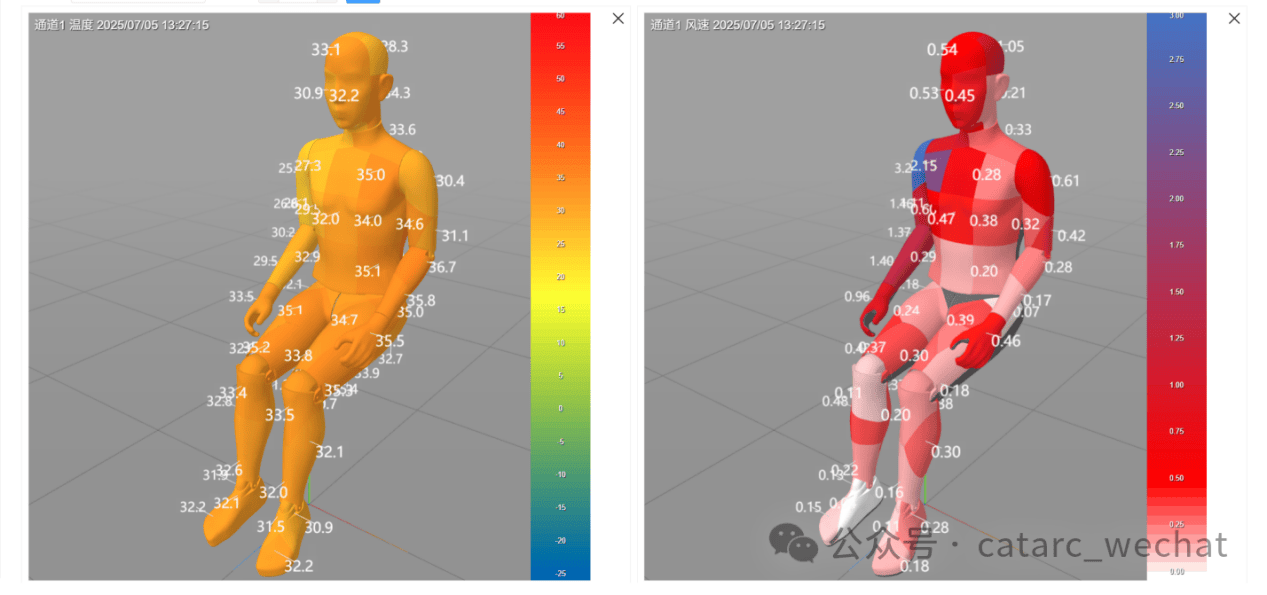

一方面,构建中国体征热舒适假人模型:严格依据国家标准采集中国人体尺寸数据,精准锚定中国人群身体轮廓、关键部位比例等特征,创新研制出符合中国人体体征的假人实体模型,彻底告别依赖海外人体数据的“水土不服”问题,确保测试过程中假人对座舱环境的感知与中国用户真实体验高度一致。另一方面,研发专属热舒适性预测模型:组织大规模中国人群试验,全面涵盖汽车座舱升温、降温等典型用车场景;系统采集试验人群的热生理指标(如体表温度、代谢率)与热舒适主观评价数据,建立起专属中国人群的热舒适专项数据库;在此基础上修正现有模型的算法逻辑与核心参数,有效解决传统模型因数据来源差异导致的预测偏差问题。

中国体征热舒适假人

关键词②自主技术护航,给“舒适”一个量化标准

以往的座舱热舒适性评价,多停留在“主观感受”层面,缺乏统一量化依据。C-GCAP座舱热环境测评首次将其拆解为两大核心维度,立足中国不同季节气候特征,模拟高温暴晒、低温浸置、春秋变温等真实用车场景,从“座舱热舒适调节效率、座舱热舒适自适应保持”两方面进行量化评分,用数据定义“舒适底线”。

其中,座舱热舒适调节效率聚焦用户最关心的“冷热响应速度”——如夏季暴晒后,空调多久能将座舱温度从60℃降至26℃?系统通过中汽中心自主研发的中国体征热舒适假人,实时采集头部、胸部、大腿等16个关键部位的温度、风速、太阳辐射、热流辐射、湿度等数据,结合自主研制的CN_Manikin50M1汽车座舱热舒适性测评系统设备,精准计算空调系统的座舱热舒适调节效率,杜绝“虚标舒适”。座舱热舒适自适应保持关注长时间用车的座舱热舒适性状态——试验工况中,车辆空调是否可以将座舱调控到舒适状态。并在行车途中,外部环境发生快速变化时,车辆空调系统的快速响应及热舒适保持能力,确保座舱始终稳定在舒适区间,避免“忽冷忽热”的尴尬。

测试评价过程实时、直观、生动呈现

C-GCAP座舱热环境测评的推出,不仅是一次测评规程的升级,更是中汽中心以技术创新推动汽车产业高质量发展的生动实践。中汽中心自主研制的测评系统实时、精准的展示汽车座舱热舒适性调控过程,不仅填补国内空白,更打破国外在该领域的技术垄断,给出了独具一格的“中国方案”。“CFD仿真-实车测试-热舒适评价”的工具链闭环,可有效评估车体结构和空调系统在恶劣气候环境下的热舒适性表现,更真实的模拟用户实际使用场景下的热舒适感受,为车企优化空调策略、降低能耗提供关键技术支持。